北大女生被请上C位,全球科学家鼓掌

十余天前,北京大学物理学院院长、核物理与核技术全国重点实验室主任高原宁院士在自己的微信朋友圈分享了一段视频——

那是第59届国际电弱相互作用和统一理论会议现场。会上,欧洲核子研究中心底夸克实验(LHCb)合作组宣布“在重子衰变中观测到电荷共轭-宇称联合变换对称性(CP)破坏现象”,在场来自全球的科学家为之振奋,热烈鼓掌。作为这项研究的主要完成人,北京大学物理学院2022级博士研究生杨雪婷被合作组同事引到会场讲台中央,接受大家的祝贺。

视频下方,高原宁写道——

“CERN新闻发布:LHCb实验发现重子CP破坏。北大学生杨雪婷作为主要完成者被同事们请上C位,她的博士导师是张艳席老师,猜猜张艳席的导师是谁?”

答案不言而喻,作为张艳席的导师,高老师的欣喜与自豪穿过屏幕,扑面而来。重子CP破坏是在“拆CP”吗?人类首次观测到重子CP破坏,究竟意味着什么?为此,我们采访了包括高原宁院士、张艳席助理教授在内的几位LHCb中国研究团队成员,试图对这项由中国科学家主导的重大发现有所认识。

杨雪婷被引到会场讲台中央

CP破坏是什么?

CP破坏,是个物理学名词,又被称为CP不守恒:C指的是电荷共轭变换(charge conjugation),P指的是宇称变换(parity)。

高原宁曾在北京大学“博雅理学讲堂”第一讲的课堂上,从如何定义“左”“右”和“正”“负”引入粒子物理学中的“分立对称性”概念,形象地向来自全校不同院系的同学们解释道:

C就是把粒子变成它的反粒子,比如把电子变成正电子、把质子变成反质子;P则像是让粒子照镜子,它与镜子里的粒子左右相反,呈现镜像。

也就是说,这里的“CP”描述的是粒子与其反粒子在镜像世界中的对应关系。物质最深处的“镜像配对”似乎与我们熟悉的网络用语“CP”(角色配对)有着一种奇妙的跨域呼应。

按照日常生活中的经验,无论是电荷的正负、还是运动的左右,物理规律应当是完全对称的,就像我们照镜子一样。但当物理学家把目光投向微观世界,却发现这种对称性被打破了。

1956年,李政道和杨振宁首先提出,在原子核和基本粒子之间以及基本粒子之间的弱相互作用下,宇称守恒定律并不适用——他们因此在1957年获得了诺贝尔物理学奖。

物理学家本以为引入电荷共轭变换,可以修补“左”“右”对称的破坏,不料,很快就发现无济于事。

重子CP破坏,为什么尤为重要?

1964年,物理学家J·克罗宁和V·菲奇在中性K介子衰变中首次观测到CP破坏——他们因此在1980年获得诺贝尔物理学奖。而后,CP破坏现象相继在其他类型的介子上被发现。

所谓介子,指的是由一个夸克和一个反夸克组成的粒子。除此之外,物质还会以重子的形式存在。LHCb中国团队成员、华中师范大学夸克与轻子物理教育部重点实验室谢跃红教授介绍说:

重子由三个夸克组成,是构成宇宙可见物质最主要的成分。其实,我们熟悉的质子和中子都是重子。

因此,重子中是否也存在CP破坏,格外引人关注。

经过六十多年的探索,人类终于首次观测到了重子CP破坏现象。这不仅验证了粒子物理标准模型的预言,更为探索超越标准模型的新物理开辟了崭新的路径。

粒子物理研究史中与CP破坏有关的里程碑。(图片来源:欧洲核子研究中心LHCb合作组官网)

重子CP破坏,是如何被发现的?

LHCb中国团队近十年来在探索重味强子CP破坏方面系统布局,与葡京网投app_澳门葡京游戏-【在线*平台】:理论物理学家密切配合、联合攻坚。LHCb中国团队成员、清华大学工程物理系张黎明长聘副教授说:

我们中国团队很早就瞄准了这个关键科学问题,与搞理论的同行一起选出10多种衰变过程进行分析。

团队不断模拟宇宙大爆炸时的情形,制造一次又一次的“小爆炸”,从产生的粒子中选取稀有的重子衰变过程。LHCb中国团队成员、葡京网投app_澳门葡京游戏-【在线*平台】:大学物理科学学院钱文斌教授用一个形象的比喻来说明这项工作的难度。

就像从一大堆稻草堆里挑一根针。

“小爆炸”实验每秒钟都可能产生数以千万记的粒子衰变事件,其中大部分是噪声。张艳席说:

从最早的取数开始,到最终挑选出约4万个底重子衰变和相应4万个左右的反底重子衰变,LHCb实验做了10多年。

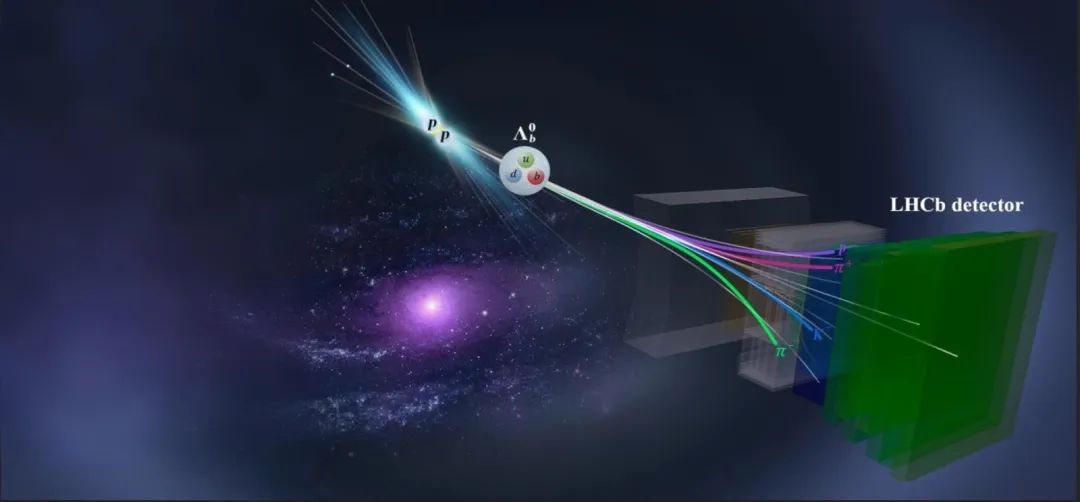

LHCb合作组利用大型强子对撞机(LHC)提供的高速质子碰撞,模拟宇宙大爆炸时的情景。碰撞中产生大量正、反重子,它们在极短的时间内发生衰变。中国科学家正是在这一过程中观测到CP破坏现象。(图片来源:欧洲核子研究中心LHCb合作组官网)

2025年春天,对LHCb北京大学团队来说,是个收获的季节:先是在底重子的三体衰变中发现了CP破坏可能存在的迹象,显著性水平为3.1倍标准差,于3月12日作为编辑推荐和亮点论文发表于《物理评论快报》;而后又在底重子的四体衰变(衰变产物为质子、奇异介子、正π介子和反π介子,四种粒子)中证实了重子系统的CP破坏,显著性水平达到5.2倍标准差。

去年10月就去往欧洲核子研究中心参与LHCb实验的杨雪婷,目前是北京大学物理学院的在读博士生。谈到自己在会议现场接受大家祝贺时,她坦言自己感到很幸运:

我的本科论文就是跟着导师做的这个领域的研究。参加LHCb实验的几年来,我一直在跟老师和同学们一起参与这项发现的检查和校验工作,确保我们找到了重子CP破坏的压倒性证据。

发现重子CP破坏,只是第一步?

LHCb合作组发言人、意大利国家核物理研究院资深研究员文森佐·瓦尼奥尼对中国团队给予了高度评价:

重子CP破坏的发现,是粒子物理研究史中一座重要的里程碑。来自中国的LHCb实验团队在这项工作中发挥了关键作用,这是他们长期不懈努力的成果。

随着大科学装置迭代升级、前沿技术集中涌现、实验性能日益提升,科学家有望在更高的精度下解析CP破坏机制,重构138亿年前决定物质存续的关键瞬间,早日揭开宇宙中正反物质不对称之谜。高原宁作为LHCb中国研究团队负责人,向我们简要介绍了下一步研究工作:

我们希望能够在CP破坏的实验测量和现有理论的预测之间找到一些差别。完全按照现有理论推演,预言的宇宙物质规模要比现今我们所在的宇宙小得多。

什么是LHCb合作组?

LHC指的是由欧洲核子研究中心建造、运营的大型强子对撞机(Large Hadron Collider)。它位于瑞士日内瓦,是目前世界上规模最大、能量最高的粒子加速器装置。

LHCb(Large Hadron Collider beauty)指的是LHC上的底夸克探测器。它的核心目标之一是通过对重味强子CP破坏、稀有衰变等过程进行高精度测量,精确检验粒子物理标准模型及探索超出标准模型的新物理。

LHCb合作组包括自24个国家、100家机构的近1800名研究人员。其中国研究团队由来自全国十余所高校和研究机构的师生组成,在合作组探测器研制和关键物理课题研究中发挥着重要作用。

北京大学自成为LHCb合作组正式成员以来,一直承担物理研究和探测器建设的核心任务,杨振伟教授、张艳席助理教授、安刘攀助理教授等同时参与合作组管理与服务,团队的学术影响力和贡献力日益提升。目前,北大团队正在与国内外多家单位共同推进LHCb探测器升级所需新型电磁量能器的核心研发工作,力争在高亮度大型强子对撞机(HL-LHC)LHCb探测器的设计与建造中作出原创性贡献。

今年9月,LHCb合作组学术交流周LHCb Week将首次移师亚洲,在北京大学举行。

| 分享1 |