“晨曦计划”:重塑基础学科人才培养链的催化剂

孵化出科研创新实践项目400余项,先后在各类国省级学科竞赛中摘金夺银400余项,累计获奖1200余人次,本科生以第一作者发表高水平SCI论文180余篇……这是扬州大学化学本科人才培养“晨曦计划”的一个缩影。

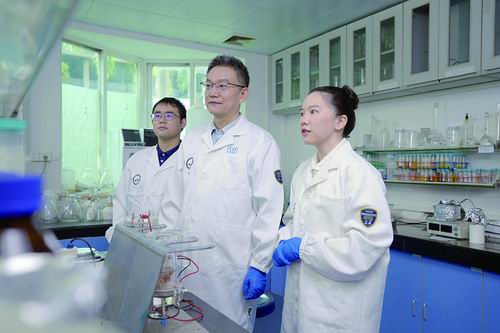

化工学院教授韩杰(左三)指导本科生团队开展科创实验。扬州大学供图

2016年,扬大启动了面向化学基础学科拔尖人才培养的“晨曦计划”,通过“导师引航、博硕接力、本科筑基”三级联动培养链,探索出覆盖低年级本科生从立项启蒙、科研攻坚到竞赛突围的全链条成长路径。十年来,该校以“晨曦计划”为催化剂,让本科生在实验探究的“高温高压”中打牢基础,在产教融合的“组合化合”中淬炼本领,在学科交叉的“分子碰撞”中启发创新思维,共同创造新时代化学人才培养的“奇妙反应”。

“笨方法”打牢实践“基本功”

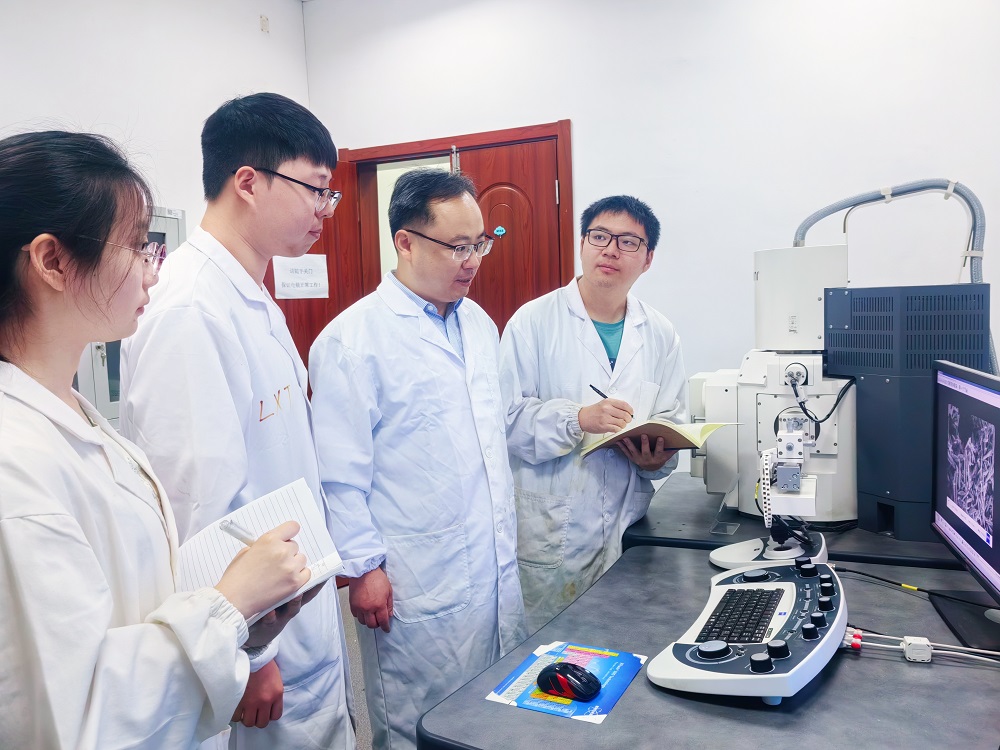

入夜的扬州大学化学化工学院实验室,依旧灯火通明。2022级本科生余典恒正聚精会神地盯着电子显微镜。屏幕上直径仅头发丝万分之一的微介孔碳纳米棒呈现出蜂窝状结构。

这种碳纳米管是该团队研制的水系锌碘电池的重要材料,这种电池已成功实现超10000次循环,较传统电池寿命提升10倍。

成功的背后是实验室里成千上万次的探索。读大一时,余典恒就加入了该学院“晨曦计划”,跟着团队投身科研实践,从跟跑到自由跑再到领跑,在实验室练就了扎实的科研能力。

为了探索金属有机框架材料应用于高效水系储能器件的方法,余典恒和团队曾连续两个月泡在实验室,测试了数百组实验方案。最终,这支本科生团队通过调控材料的化学组分和物理结构而设计的电极材料,能让储能电池的能量密度、比容量和循环寿命同步提升,并顺利试用于新能源汽车平台。

“化学是一门以实验为基础的学科,实验在化学学习中扮演着非常重要的角色。”该校化学化工学院副院长韩莹介绍说,化学需要不断探索和创新,实验是推动化学发展的手段,实验动手能力是化学人才的“基本功”,也是培养实践能力和创新精神的关键,是理论教学无法替代的必经路。

2016年以来,按照“早进团队、早出成果、早成人才”的育人思路,他们尝试破解基础学科低年级学生缺乏科研实践入口,理论教学与实验创新脱节的问题。

着眼于打牢基础学科的实践能力,该学院增加了实验、实践课比重,加强实验教学,把大型仪器、国家级课题等优质科研资源转化为人才培养优势:向本科生开放省部级重点实验室、省级工程研究中心,引入真实科创和产业项目,建强实验教学的科研训练“演练场”。

十年来,“晨曦计划”以实验“笨方法”练就基础学科实践“基本功”:累积孵化科研创新实践项目400余项,近十年师生先后在各类国省级学科竞赛中摘金夺银400余项,累计获奖1200余人次,本科生以第一作者发表高水平SCI论文180余篇,其中不乏在《德国应用化学》《先进材料》等国际期刊发表论文的“科研新生代”。

“真问题”淬炼创新“硬本领”

一块块电芯经过分选、堆叠、串联、焊接、测试包装等流程,实现从单体电芯到成品的完美“蜕变”。走进江苏中兴派能电池有限公司,锂电池模组生产线一派繁忙景象。很难想象,在这组即将走向海外的电池中,有一款来自扬州大学本科生团队研制的石墨负极材料。

“他们不仅提供了完整的循环性能数据,还对电池组封装提出了热管理优化方案。”去年6月,该校讲师刘征师生团队的研究成果投入产线时,工程师们惊讶于这群“本科生创客”的专业程度。双方在三个月内完成五次技术迭代,将储能电池循环稳定性提升了30%。

“化学教育的真谛是让学生触摸到真实世界的炽热温度。”该院院长庞欢介绍说,传统实验教学以验证型为主,普遍采用“菜谱式”操作手册,学生机械重复既定步骤即可完成,这种教学模式与产业界对化学专业人才创新能力的需求严重脱节。

为引导学生在真实的产业问题中获得扎实的创新能力,学院探索搭建了“化学产教融合”实践平台,构建“虚实结合+产业嵌入”的新型实验教学体系,通过专业实践、行业实践和课外实践“三位一体”的产教融合,全面推动拔尖人才产教融合能力的提升。

“学校将企业技术痛点转化为我们的综合实验课题,采用校企双导师制指导创新实践。”本科生孙江宇介绍说,这种打破壁垒的培养模式,让学生在低年级就能接触前沿课题。站在轰鸣的产线旁,真正触摸到未来化学的脉搏,那是实验室与生产线共振的创新火焰。

来自产业的真问题激荡着创新与应用双向奔赴。在泰州,学生参与研制的乳腺癌新药恩替诺特已经上市;在连云港,本科生团队开发的“膜分离纯化技术”使某化工企业年减排挥发性有机物120吨;在四川,校企联合研发的甲基硒代葡萄糖累积创造经济效益3000余万元……烧杯中的溶液泛起气泡,仪器屏幕闪烁数据,化学人才培养的“奇妙反应”悄然发生。

“重交叉”激发教育“新思维”

普鲁士蓝,是一种经典的配位化合物,不仅在艺术领域有着悠久的历史,被梵高、毕加索等用于创作深邃的蓝色作品,近年来更被科学家发现具有诸多独特的特性和潜在应用价值。

不久前,扬州大学化工学院学生张光勋等利用机器学习辅助揭示普鲁士蓝类似物晶体的水热相变机理,为相关材料制备以及电解水析氧技术的开发提供了新思路。

“化学家的想象力要突破烧瓶边界。”张光勋自豪地评价说,这是一次艺术与科学的灵感碰撞,也是一场计算机科学与化学的深度交融。这种跨学科思维源自该校“基础+模块”的课程改革。

“高校课程体系不能滞后于交叉学科需求。”庞欢介绍说,传统化学专业课程体系以无机、有机、分析、物化四大基础学科为核心,学科边界固化明显。在人工智能、新能源、生物医药等交叉学科快速发展的背景下,传统课程对新材料计算模拟、绿色合成工艺、环境分析技术等跨学科内容覆盖不足。

如何架起专业知识与跨学科思维培养之间的桥梁?扬州大学从课堂找灵感、理思路、寻答案。为适应人才培养需求,学校持续构建“学科交叉+动态更新”的课程体系,深入推进模块化课程群建设。

去年9月,扬州大学“能源化学”微专业正式招生。该专业面向物理、化学、能源等理工科方向学生,开展涵盖能源分类、性质、利用和转化等方面跨学科教学。一经推出,吸引了近百名不同学科背景的学生报名。

所谓微专业指的是学校为适应产业快速迭代而创设的小型化培养体系,聚焦特定领域构建5~10门核心课程的模块化集群,培养学生快速掌握前沿技术或行业市场需求的能力。“能源化学”微专业建设为面向传统能源升级换代培养复合型人才提供了新思路。

“我们通过课程重构提升人才培养灵活性。”该校副校长、化工学院教授韩杰介绍说,学校将传统四大化学拆解为基础模块,增设“计算化学与AI辅助设计”“能源材料化学”与“生物医学化学”等交叉模块,允许学生按兴趣跨学科组合课程包,让毕业生既能掌握化学内核,又能灵活运用交叉学科知识解决如碳中和、生物医药等面向国家重大需求的复杂问题。

| 分享1 |